[단비인터뷰] 개인육종가 강갑수 박사

평생 무를 들고 씨름한 사람. 개인육종가 강갑수(63) 박사를 가리키는 말이다. 농고와 농대를 거쳐 ‘무(Raphanus Sativus)의 잡종 연구’로 1991년 박사학위를 받은 이후 정부산하기관과 기업을 거쳐 개인 연구자로 일하는 지금까지 그는 ‘종자 주권’을 생각하며 무의 품종 개량에 대부분의 시간을 쏟아왔다. 충청북도 충주시의 개인 농장에서 일본무를 육종하는 강 박사를 지난 5월 28일 만나 육종에 바친 시간을 되돌아봤다.

‘무 박사’의 갈라진 손바닥과 붉게 그을린 뒷목

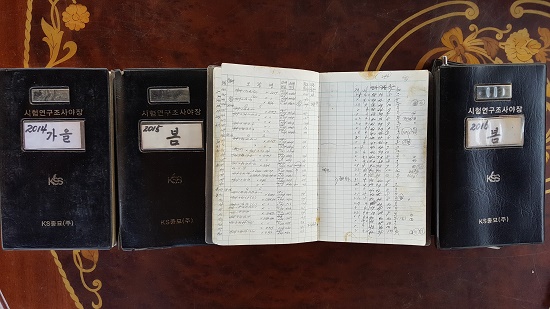

정오 무렵, 충주시 칠금동의 버스터미널에 도착해 전화하자 10여 분 만에 은색 스포츠레저차량(SUV)을 타고 강 박사가 나타났다. 군데군데 칠이 벗겨진 차의 뒷좌석에 오르자, 조수석에 놓인 등산용 가방이 눈에 띄었다. 그 속에는 강 박사가 보물처럼 여기는 수첩이 들어 있다고 했다. 나중에 보니 계절별로 분류한 검은 수첩에 2002년 개인 육종가로 나선 후 육종했던 무의 품종, 조합, 교배번호, 특징들이 빼곡히 기록되어 있었다. 오래된 수첩은 누렇게 바래고 군데군데 얼룩이 묻어 있었다. 녹색 신호를 기다리는 동안 악수를 나눴는데, 그의 넓적한 손바닥은 딱딱하게 갈라져 있었고 고개를 돌릴 때 눈에 들어 온 뒷목은 유난히 붉게 그을려 있었다.

충주시 봉방동 하방뜰에 도착하자 먼지 날리는 들판에 비닐하우스들이 줄지어 늘어서 있었다. 오솔길을 걸어 강 박사의 시험농장에 다다르자 차양막 한쪽 기둥에 매달린 낡은 카세트에서 쿨의 ‘운명’이 흘러나오고 있었다. 강 박사가 노래를 끄고 믹스커피와 토마토를 내왔다.

그는 1980년 농촌진흥청에서 일을 시작했고 농협중앙회, 동원농산을 거쳐 1989년부터 서울종묘에서 무 육종담당자로 일했다고 한다. 그런데 1997년 외환위기 이후 구조조정과정에서 국내업체들이 외국기업에 대거 팔릴 때 서울종묘가 다국적 종자기업인 신젠타(당시 노바티스)에 팔렸다. 국내 종자기업들이 팔리면서 종자 주권도 함께 빼앗겼다. 예를 들어 대표적 재래종이었던 청양고추는 몬샌토로 넘어가 현재 중국 산둥성에서 채종된 청양고추 종자가 국내 농민들에게 팔리고 있다. 농식품부는 앞으로 자체적인 종자 개발 투자가 없다면 향후 10년간 지급해야 할 종자수입액과 로열티가 8000억 원에 이를 것으로 추정하고 있다. 강 박사는 2002년까지 신젠타 코리아에서 일하다가 무 육종에 전념하기 위해 퇴사했다고 설명했다.

우장춘 박사 뒤따라 한국 육종의 명맥 지키다

“한국 육종의 아버지는 우장춘 박사입니다.”

지난 1936년 일본 동경제국대학에서 '배추 속 식물에 관한 게놈 분석'을 발표한 후 세계적인 육종가가 된 우장춘 박사의 명맥을 이어 우리나라에서도 외환위기 전까지는 중앙, 흥농, 서울종묘 등 많은 회사가 정부와 협력해 다양한 품종을 육종했다고 한다. 지금은 비록 종자주권이 다국적 기업들에 넘어갔지만 강 박사는 개인적으로 그 전통을 이어가고자 한다. 그는 특히 일본무를 육종하는 데 집중하고 있다. 일본 사람들은 품질만 좋으면 그에 맞는 값을 정당하게 치르고 육종가를 존중해 주기 때문이라고 한다. 일본무는 잡종강세 현상이 뚜렷한 장점도 있다. 잡종 1대가 부모 세대보다 생활력과 생육량이 우수한 현상인데, 어미와 아비의 혈통이 멀수록 그 정도가 강하다고 강 박사는 설명했다.

“소재(개별품종)라는 건 돈으로 따질 수 없는 시간이 축적된 겁니다.”

육종을 통해 기존 품종을 대체할 만큼 종자를 개량하려면 적어도 7~8년이 걸린다고 한다. 오랜 시간을 기다리는 것도 힘들지만 그날그날 꼬투리 하나 새로 맺기도 쉽지 않다. 아직 열리지 않은 꽃봉오리를 핀셋으로 열어 꽃가루를 채취한 뒤 다른 암술에 묻힌다. 손에 잘 잡히지도 않는 꽃봉오리와 핀셋을 양손에 들고 꽃가루를 옮기다 보면 금세 땀이 난다. 직접 꽃가루받이를 시연하는 강 박사의 손가락에 흙이 묻어 갈라진 피부가 더 두드러져 보였다.

우수한 품종을 개발한 뒤에는 실제로 무를 수확해 본다. 일본에서 수확했을 때도 같은 형질이 나오는지 보기 위해 1년에 여덟 번 일본에 간다. 네 번 파종, 네 번 수확해서 800가지 소재의 가능성을 확인한다. 일본에서 우수한 품종을 찾으면 한국으로 돌아와 대량생산을 준비한다. 대량생산을 할 때는 핀셋으로 꽃가루받이를 하지 않고 비닐하우스에 벌집을 넣어 자가수분(꽃가루가 제 암술머리에 붙어 씨를 맺는 일)을 유도한다. 대량생산한 품종은 마지막으로 일본에서 재시험하는데, 까다로운 일본인의 기준에 맞추려면 의도하지 않은 잡종의 비율을 2% 이하로 낮추고 발아율이 90% 이상 돼야 한다. 이 모든 과정을 거쳐야 비로소 우수한 품종으로 인정받아 종자를 판매할 수 있다. 강 박사가 육종한 품종 중 널리 알려진 것으로는 R64, R67, S50140, 태청, 새롬, 장원 등이 있다.

“불확실한 작업이지만 눈이 보이는 한 계속할 터”

“2002년부터 지금까지 뽑은 무가 70만 개입니다.”

강 박사는 개인육종가로 나선 후 실험과정에서 수확한 무를 모두 충북 음성의 꽃동네와 충주 나눔의 집에 기부해왔다고 한다. 수입이 꾸준하진 않지만 예전에 개발한 우수 품종이 큰 수익을 벌어들였고 여전히 팔리는 품종도 있어 별 어려움은 없다. 그동안 육종을 포기하고 싶었던 적은 없었냐는 물음에 강 박사는 “한 번도 없었다”고 단호하게 답했다. 육종은 불확실한 작업이지만 새로운 걸 만들어내는 것 자체가 재미있어 ‘눈이 보이지 않을 때까지’ 이 일을 계속 할 거라고 말했다.

그는 다만 정부 주도의 종자개발 연구사업인 ‘골든시드 프로젝트’를 진행하기 위해 처리해야 하는 행정 업무에 어려움이 있다고 털어놓았다. 자신이 잘하는 일에 집중할 시간도 부족한데 컴퓨터 프로그램인 ‘엑셀’과 ‘파워포인트’를 배울 시간이 아깝다는 얘기였다. 정부 프로젝트를 통해 연간 1억 원 정도 지원을 받지만 내년부터는 이마저 거부할까 고민하고 있다고 말했다. 무를 육종하는데 걸리는 시간을 이해하지 못하는 행정가들에 대한 안타까움도 내비쳤다. 일부 사명감 없는 공무원들이 단기적인 성과에 급급해 일을 그르치고 있다고 걱정했다. 하지만 더 큰 걱정은 육종에 열의를 가진 후배 세대가 보이지 않는다는 것이었다.

“가축은 배고프고 아프면 소리 지릅니다. 식물은 표정이 없어요. 근데 전문가들은 그 표정이 보입니다. 이게 물이 모자라구나, 비료가 모자라구나. 거기까지 가는데 시간이 엄청나게 걸리는 거죠. 옛날 농사짓는 분들은 식물이 농부의 발자국 소리를 듣고 큰다고 했어요. 요즘은 이걸 하려는 사람이 없어서 큰일입니다.”

편집 : 신혜연 기자

단비뉴스 지역농촌부 박진우입니다.

없는게 메리트