[전시] 영등포 커먼센터 ‘혼자 사는 법’

철공 단지에서 만나는 예술 공간

‘징 지이잉 끼익 끼익.’ 서울 영등포구 경인로 일대에는 쇠 깎는 소리가 귓전을 때린다. 오래된 철공소들이 내는 소음이다. 전철 1호선 영등포역과 2호선 문래역 사이에는 1960년대부터 자리를 지키고 있는 철공소들로 빼곡하다. 육십 년대 후반, 청계천에서 이주한 철공소들이 하나둘 문래동에 모이면서 칠팔십 년대에는 대규모 철공단지로 이름을 알렸다. 하지만 90년대 중후반부터 중국산 철제 수입품이 들어오고 첨단기계들이 등장하면서 문래동의 위세가 꺾이기 시작했다. 세입자들은 빠져나가고 건물을 방치하는 건물주가 생겼고 임대료도 낮아졌다.

2000년대 초, 싼 임대료와 방치된 공간들이 예술가들에게 숨통을 틔워주었다. 홍대에서 높은 임대료에 시달리던 예술가들이 문래동으로 하나둘 모여든 것이다. 100여 개 작업실이 있는 ‘문래 창작촌’이 생긴 유래이다.

‘커먼센터’(Common Center)는 문래 창작촌에서 영등포역 쪽으로 300여m 떨어져 있다. 2013년 11월 문을 연 커먼 센터는 미술관, 갤러리, 전시공간 등 어떤 이름으로 불러도 무방하다. 3년 넘게 버려져 있던 상가 건물을 함영준(36) 씨를 비롯한 예술가 넷이 미술 공간으로 재탄생시켰다.

버려진 건물이 가진 느낌 그대로

“뭐라도 앞에 써 붙여야 알지. 나야 여기서 계속 영업했으니까 알았지. 누가 미술관인 줄 알겠어? 모르지.”

커먼센터에서 영등포역 방면으로 채 100m도 떨어지지 않은 수범 약국의 주인은 헛웃음을 쳤다. 바로 옆에 생긴 미술 공간을 알고 있느냐는 물음에 고개를 끄덕이면서도 주변 상인들과 주민들도 잘 모를 것이라고 말했다.

커먼센터의 외관은 수수함을 넘어 ‘불친절’하기까지 하다. ‘ㅇㅇ철재’ ‘ㅇㅇ파이프’ ‘ㅇㅇ다방’을 지나면 회색 건물이 나타나는데 주의력이 웬만해서는 이곳이 커먼 센터임을 알 수 없다. 2층으로 올라가는 출입구 위에 걸어놓은 간판에는 조그맣게 ‘common center’라고 써놓았지만 알파벳 글자가 옆으로 누워있는 데다 지그재그로 배치돼 있어 더욱 알아보기 힘들다.

2층으로 올라가는 계단은 물론이고 전시실도 거친 콘크리트 벽이 드러날 뿐 아무런 장식이 없다. 작품이 전시된 2~4층에는 복도 양쪽으로 208호, 209호 등 번호가 붙은 방이 늘어서 있는데 이곳이 바로 전시공간이다. 상가 건물로 사용되던 흔적이 그대로 남아있는 가운데 예술가들의 작품이 전시되어 있다.

‘철제 공단’ 또는 ‘버려진 건물’의 장소성을 간직한 전시공간은 관람객들을 재방문하게 만드는 요인이다. 이번이 3번째 방문이라고 밝힌 드로잉 예술가 전지(34) 씨는 “날것의 건물이 커먼센터만의 매력”이라고 말했다. 그는 건물에 쌓여있는 시간을 온전히 느낄 수 있는 점을 커먼센터의 특색으로 꼽았다. 그는 “원래 상가 건물일 때부터 있던 천장 조명을 그대로 쓴 것도 눈에 들어온다”며 “주로 그룹전을 하기 때문에 개인 전시는 하기 힘들겠지만 작가로서 탐나는 전시공간”이라고 말했다.

1인 가구의 의식주를 무엇으로 표현할까

현재 커먼센터에서는 지난 4월 17일부터 예술가 16명이 참여한 ‘혼자 사는 법(A Loner’s Guide)’이 전시되고 있다. 이달 25일까지 진행될 이번 전시는 ‘1인 가구’라는 사회적 현상을 구체적 삶의 영역으로 끌어들인다.

통계청에 따르면 2010년 기준 한국의 1인 가구는 전체 가구 중 23.9%다. 2000년의 15.5%와 견주면 급속이 늘고 있음을 보여준다. 연구기관들은 한국의 1인 가구가 2030년께에는 30~40%에 이를 것으로 예측한다. 15년 후 ‘1인 가구’는 예외가 아닌 보통가구가 된다. 이에 예술가들이 앞으로 의식주가 어떻게 바뀔 것인지 상상하고 표현한 것이 ‘혼자 사는 법’ 전시다.

3층 10번 전시실에서는 방안 한가득 빈티지한 여자 옷들이 옷걸이에 걸려 있다. 양민영 작가 자신이 사들인 중고 옷들이다. 그래픽 디자이너로 일하는 양 작가는 “옷에 얹혀사는 1인을 적나라하게 표현했다”고 한다. 설치된 옷들은 현장에서 구매할 수 있다. 가격은 최저 5천원, 최고 2만원으로 책정되어 있다. 금·토요일에 방문하면 전시실 한쪽에서 작가를 만날 수 있다. 양씨는 신청자에 한해서 이야기를 나눈 뒤 그 사람의 삶에 어울리도록 옷을 리폼해주는 작업도 한다.

3층 6번 전시실에서는 즉석밥·냉동피자·카레·라면 사진이 순서대로 걸려있다. 편의점에서 파는 대표적인 레토르트 식품들이다. 반대쪽 벽면에는 각 식품이 생산된 회사의 연표가 순서대로 정리되어 걸려있다. 옆에는 조리 예 이미지대로 요리하는 영상이 나온다. 구민자 작가는 김영나 그래픽 디자이너와 함께 1인 가구의 보잘것없는 ‘식’을 편의점과 연관지어 강하게 풍자했다. ‘정통의 맛’이라는 작품명은 아이러니다.

낡은 콘크리트 건물이 내뿜는 영감

1인 가구의 증가는 혼자 할 수 없는 일을 혼자 할 수 있게 만든다. 김영나 작가의 ‘혼자 있는 법’을 보면 1인용 숨바꼭질도 가능할 것 같다. 작가는 빨간 벽지가 둘러쳐진 방 안에 파란색 커튼을 곳곳에 쳐놓았다. 여러 동작을 가늠해 커튼을 제작했고, 관람객은 1명씩 커튼 안에 들어가 1인 숨바꼭질을 경험해볼 수 있다. 이번이 첫 방문이라는 최지혜(24·학생) 씨는 “‘혼자’라는 막연한 개념을 구체적으로 체험할 수 있도록 한 전시가 흥미롭다”며 “미래에는 공공장소라는 개념이 변하지 않을까”라고 반문했다.

숨바꼭질에서 성생활까지 혼자 하는 법을 제시한 작가도 있다. ‘Doble Life with’를 전시한 이미정 작가는 여성이 혼자 하는 성생활을 위한 가구와 기구를 제작했다. 도배를 하지 않아 시멘트가 그대로 노출된 전시공간에 파스텔톤 분홍색 가구가 대비된다. 관람객 최민정(27·디자이너) 씨는 “도발적이면서 재기발랄한 작품인 것 같다”고 평했다. 인스타그램(Instagram) 팔로워의 추천으로 커먼센터를 찾았다는 최 씨는 “곰팡이 피고 습한 전시 공간이 처음에는 당황스러웠지만 천천히 작품을 감상하다 보니 이곳만의 특색으로 느껴진다”며 “나만 알고 싶은 장소”라고 말했다.

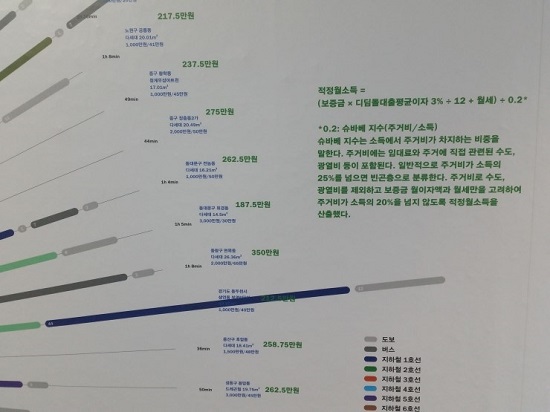

이 밖에도 젊은 1인 가구가 느끼는 각박함을 ‘감옥의자’로 표현하거나, 서울 각 지역의 원룸 아파트 시세를 정리하고 홍대입구까지 거리를 산출해 인포그래픽을 제시한 작품도 눈에 띈다. 3층 9번 전시실에서는 에어비엔비(airbnb) 사이트를 통하면 방을 예약해 공간을 사용할 수 있도록 했다. 1인 가구를 위해 꾸며진 방안에서 실제 숙박도 가능하다.

커먼센터에서는 작품을 감상하는 것만큼 공간을 느끼는 재미도 크다. 영등포가 가진 장소성과 낡은 건물이 쌓아온 시간성이 더해져 작품과 조화를 이룬다. 주변 상인들도 잘 모를 만큼 존재감을 드러내지 않는데도 예술에 관심 있는 사람들의 발걸음은 꾸준히 이어진다. 예술가에게는 한 번쯤 전시하고 싶은 공간, 관람객에게는 나만 알고 싶은 장소로서 커먼센터의 매력은 점점 커지고 있다. 낡고 굳은 콘크리트 건물에서 작가와 관객이 새롭고 말랑말랑한 예술의 모티브를 끄집어낸다면 인간의 영감은 도대체 어디서 나오는 걸까?

단비뉴스 편집부, 지역농촌팀 이지민입니다.

책임질 수 있는 글을 쓰겠습니다.