[단비인터뷰] 부산국제영화제 초대작 ‘셔틀콕’의 이유빈 감독

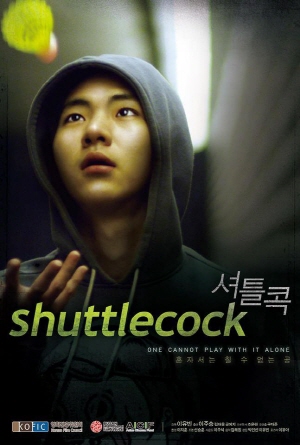

다음달 3일부터 열흘간 열리는 제18회 부산국제영화제의 한 프로그램인 ‘한국영화의 오늘’ 에는 완성도가 높은 독립영화 10편을 소개하는 ‘비전’ 부문이 있다. 여기에 첫 장편영화 <셔틀콕>을 걸게 된 이유빈(32·여) 감독은 한국 영화계가 주목하는 신인 중 한 사람이다. 국내 상업영화시장에서는 보기 드문 성장영화(청소년이 어른이 되는 과정을 담은 영화)로 장편 데뷔를 한 이 감독을 <단비뉴스>가 지난 23일과 지난 6월 두 차례 인터뷰했다.

<셔틀콕> 제작 어려워 연출 그만둘 생각도

“그땐 내가 천재인 줄 알았어요. 스물다섯 살 때죠. 지금 생각해보면 영화의 ‘영’자도 모르는 시기였는데...”

이 감독은 지난 2005년 중앙대 연극영화과 졸업작품으로 만든 29분짜리 <마이 좀비 보이>로 23회 부산아시아단편영화제(2006) 경쟁부문, 제5회 미쟝센영화제(2006) 멜로드라마 장르 단편 본선에 진출한 일이 있다. ‘좀비(움직이는 시체)의 사랑’이라는, 당시로선 기발한 소재로 관심을 모아 투자사 쇼박스에서 진행한 신인감독 육성 프로젝트의 심사대상에 오르기도 했다. 어린 나이에 첫 작품에서 이런 기대이상의 반응을 얻다보니 ‘몇 년 안에 성공하겠다’는 자만심이 들더라고 한다. 하지만 이후 7년, 이 감독은 ‘영화로부터 배신당한 느낌’에 몸부림치는 등 ‘롤러코스터’를 타야했다.

“아홉수란 거 믿지 않았어요. 그런데 희한하게도 스물아홉이 되니까 갑자기 영화란 놈에게 배신당한 느낌이 들더라고요. 10년간 짝사랑했던 상대에게 매몰차게 거절당한 느낌이랄까.”

대학동기 30여 명 중 절반 이상이 갖가지 이유로 척박한 영화판을 떠났지만 대학원에 다니며 지도교수(민환기)와 함께, 혹은 단독으로 다큐멘터리와 단편들을 만들며 영화에 대한 꿈을 키웠던 그녀. 그러나 막상 스물아홉살 되던 해 봄에 자신이 직접 쓴 시나리오 <셔틀콕>으로 장편 영화 제작에 착수하면서 ‘현실의 벽’에 거세게 부닥치고 만다. 부모님께 제작비 2천만원 정도를 빌리기로 하고 ‘가장 경제적인 동선’으로 시나리오까지 다 써놓았는데, 촬영감독 등 스태프를 섭외하는 데 실패하고 말았다. 졸업작품은 동기들끼리 ‘품앗이’로 순조롭게 만들었지만 친했던 선배, 동기들이 영화에서 손을 뗀 뒤 낯가림 심한 그녀가 ‘일단 2개월 무급’으로 촬영 등을 맡아줄 사람들을 찾는 것은 불가능했다.

“20대 전부를 장편 영화 하나 찍으려 그렇게 열심히 노력했는데, 어떻게 영화란 것은 내 10년이란 시간과 에너지를 고스란히 앗아만 가고 주는 건 없나 하는 생각뿐이었죠. 처음엔 좋아서 무작정 시작했지만 이제는 내 삶을 힘들게만 하니, 영화와 내 인생의 가느다란 끈이 끊긴 느낌이었어요. 2010년 봄, 한 달여를 방에 틀어박혀 영화를 미워하다가 그만두기로 결심했죠.”

영화제에서 일하다 장편영화 하나는 만들자 결심

그녀는 영화를 만드는 대신 관련 산업에서 월급 받는 일자리를 찾아보자는 생각으로 그해 열린 제15회 부산국제영화제에 스태프로 참여했다. 아시안필름마켓의 PPP(부산프로모션계획)팀에서 기획․준비 단계에 있는 아시안영화의 관계자들을 초청해 제작․투자사들과 만남을 주선하는 업무였다. 4개월에 걸쳐 조직생활도 경험해보고 부산 여기저기를 다니며 새로운 사람들과 어울리다보니 영화를 미워했던 마음이 점차 잦아들고 꼭 하고 싶은 일이 떠올랐다. 그것은 포기했던 <셔틀콕>을 완성하는 것이었다. ‘영화를 떠나보내기 전, 마지막으로 장편 하나는 만들고 끝내자’는 심정으로 다시 시나리오를 챙겼다.

영화제 일이 끝나자마자 다른 일을 하고 있던 선배를 촬영감독으로 섭외했다. 촬영장소 헌팅(발굴)과 배우 캐스팅은 직접 했다. 그 사이 학교 선배인 임상윤 감독이 연출을 맡은 상업 영화 <회사원>(소지섭, 이미연 주연)에 스크립터(촬영현장 기록)로 참여했는데, 그때 만난 스태프들을 자신의 영화에 대거 섭외할 수 있었다. 기대 이상으로 일이 술술 풀렸다. 영화진흥위원회가 주관하는 2012년 장편독립영화 현물지원 대상에 선정돼 약 3천만원의 제작비도 받게 됐다. 딱 한 편만 만들고 떠나겠다던 다짐은 어느새 사라졌다. 이런 반전은 어린 시절에도 있었다.

“고등학교 때 논술을 끔찍이도 싫어해 논술작문시간만 되면 땡땡이를 쳤어요. 그러던 어느 날 선생님께 붙잡혀 글을 써야만 했는데, 논술 대신 반전 있는 단편소설을 써냈죠. 처음 몇 줄은 평범하게 쓰다가 말도 안 되는 결론으로 끝을 맺었는데 반 친구들이 너무 재밌어하더라고요.”

다른 사람들이 자기 얘기에 즐거워하는 모습이 신기하고 행복했다고 한다. 그 기분을 잊지 못해 뭔가를 만들어 남들에게 보여주고 싶다는 생각을 했고, 컴컴한 영화관에서 스크린을 보는 느낌이 좋아 영화 연출로 방향을 잡았다. 동시에 대학시절부터 다양한 시나리오를 차곡차곡 써나갔다. 십년 가까이 쓰다 보니 노트북컴퓨터에 저장된 작품만 30여 편. 스릴러(공포물), 로맨틱코미디, 드라마, 공상과학(SF) 등 장르는 다양하지만 대부분 자신의 경험담에서 가지를 쳐 나온 이야기들이다. 그 중 한 편이 지난 4월 씨제이(CJ) 문화재단에서 진행하는 신인스토리텔러 지원 프로그램 ‘CJ프로젝트S'의 4기 공모 당선작으로 뽑히기도 했다.

좌절의 시간을 거쳐 완성한 작품 <셔틀콕>의 상영을 기다리는 이 감독은 무엇보다 이 영화가 이주승(24) 등 출연배우와 촬영감독 이지훈, 조명감독 신승훈, 프로듀서 조은란 등 스태프들에게 ‘메이저리그’로 가는 통로가 돼주었으면 좋겠다고 말했다. 모두 프로가 될 자질을 충분히 갖췄지만 진입장벽이 높아 넘어가지 못하고 있기 때문이란다. 한 때 함께 일할 사람들을 못 구해 ‘영화를 떠나보내려 했던’ 그녀가 이제는 팀원들의 진로를 걱정하는 ‘진짜 감독’으로 성장한 셈이다.

이 감독은 요즘도 틈만 나면 서울 합정동의 단골카페에서 시나리오를 쓴다고 한다. 다음 작품은 친구의 연애담을 활용할 계획인데 스릴러로 만들지 최루성 멜로(통속극)로 만들지 미정이라며 웃었다. 영화를 만드는 동안 자신이 성장하고, 자신의 성장이 영화에 영향을 끼치고 있음을 느낀다는 이 감독. 영화팬들은 앞으로 기대를 갖고 그의 행보를 지켜봐도 좋을 것 같다.

*이 기사가 유익했다면 아래 손가락을 눌러주세요.(로그인 불필요)

단비뉴스 환경팀장

쉽지만 가볍지 않은 글을 쓰겠다.