[VR기획③] 분뇨 휘젓는 순간 급증하는 유해가스의 위협

답답하고 묵직한 냄새가 코를 찔렀다. 지난 9월 16일에 찾은 경기도 포천의 한 양돈농장. 농장 입구에 선 한 남자가 “어떻게 왔느냐”고 물었다. 아프리카돼지열병 감염 우려로 방역이 강화돼 출입자를 엄격하게 통제하고 있었다. 사전 약속이 되어 있던 터라 신분을 밝히고 들어선 농장에는 돼지를 키우는 축사 외에도 그들의 분뇨를 처리하는 시설이 함께 있었다. 비에 젖은 흙길을 따라 열린 철문 안으로 들어가자 한켠에는 축사가, 맞은편에는 분뇨 집수조가 먼저 눈에 띄었다. 슬쩍 들여다 본 집수조 안에는 돼지 분뇨가 쌓인 채 굳어있어, 마치 갈라진 흙바닥 같았다. 분뇨 집수조 뒤에는 저장 탱크와 발효시설이 이어지고, 그 옆에 커다란 창고 형태의 퇴비사가 보였다. 환풍기 돌아가는 소리와 함께 이따금 돼지 우는 소리가 들려왔다. 냄새는 점점 더 짙어졌다. 현장에 머무른 3시간 내내 눈이 따갑고 머리가 아팠다.

“액비저장탱크에 들어가서 청소한 적이 있는데, 아침부터 시작해서 오후 5시쯤 되니 머리가 아프더라고요. 냄새가 거의 나지 않았는데도요. 유해가스 농도가 더 높은 곳에 있으면 질식 사고가 나겠구나 싶었죠.”

최영길 한탄강JC팜 대표는 8월 25일 단비뉴스와 인터뷰에서 3년 전 아찔했던 기억을 떠올렸다. 돼지 분뇨를 액체 비료로 자원화해 보관하는 저장탱크 내부를 청소하는 작업이었다. 탱크 안에 직접 들어가 바가지로 남은 액비를 퍼내다 찌르는 듯한 두통을 느꼈다. 누적된 유해가스 때문이었다.

이처럼 돼지농장에서 발생할 수 있는 질식 재해는 ‘돼지 분뇨’가 쌓이고 발효되는 공간에서 일어난다. 분뇨를 수거해 처리하는 밀폐 공간이다. 돼지 분뇨가 쌓이는 슬러리 피트부터 시작해, 집수조라고 부르는 분뇨 저장탱크, 퇴비장, 1~2차 저장탱크, 마지막으로 발효탱크 순으로 작업이 이뤄진다.

‘슬러리’라고 불리는 돼지 분뇨는 돈사 바닥에 있는 사각형 저수조 형태인 ‘슬러리 피트’에 곧장 쌓인다. 시간이 지나 일정 수위가 되면 배관을 타고 분뇨 저장탱크인 집수조로 흘러가 쌓인다. 이 과정에서 썩기 시작하는 돼지 분뇨에서 엄청난 악취가 나온다. 암모니아와 황화수소를 내뿜는 것이다. 돼지는 하루 평균 약 5리터의 분뇨를 배설한다. 3,000두 규모의 양돈장이면 하루 평균 15톤의 돼지 분뇨가 나온다. 이것을 매일 저장하고 액비와 퇴비로 순환시키는 과정에 밀폐 작업이 숨어있다.

돼지가 자라면서, ‘밀폐 작업’할 일이 생긴다

돼지의 성장 과정은 한 장소에서만 이루어지지 않는다. 돈사의 규모에 따라 다르지만, 일반적으로 돼지를 농장에 들이는 입식부터 도축장으로 보내는 출하까지 돼지는 성장 단계에 따라 5곳의 축사를 옮겨 다닌다. 그 때마다 슬러리 피트에 쌓인 분뇨는 19cm 너비의 배관을 타고 흘러가 다른 저장탱크에 축적된다. 이 때 흘러가지 못하고 슬러리 피트 바닥에 남아있는 분뇨는 결국 사람이 들어가서 직접 퍼내야 한다. 돼지가 사육시설을 옮길 때마다 노동자가 슬러리 피트 안을 치워야하는 것이다.

태어난 지 150일 정도 된 암퇘지를 들여와 ‘번식사’에서 인공 수정을 하고(1단계), 임신 기간이 지나 ‘분만사’에서 새끼를 낳으면(2단계) 본격적인 돼지 사육이 시작된다. 새끼 돼지는 어미 돼지와 함께 ‘자돈사’로 보내 약 한 달간 젖을 먹으며 성장한다(3단계). 다음 단계는 ‘육성사’에서 한 달 반을 보낸 뒤(4단계), 본격적으로 살을 찌우는 ‘비육사’에서 적당하게 성장하면(5단계) 돼지는 시장으로 출하된다.

최영길 대표는 “가축이 나가면 (슬러리 피트 내) 잔존물이 없는 상태로 만든 뒤 미생물을 살포하고 다시 가축을 넣는다”며 “보편적이고 정상적인 과정이지만, 자금이나 분뇨처리시설이 부족해서 제대로 처리를 못하는 농장이 있을 수 있다”고 말했다. 그는 제대로 분뇨를 처리하지 못한 상태에서 작업을 반복할 경우 더욱 위험해질 수 있다고 지적한다. 수거되지 않은 분뇨가 계속 쌓일 경우 부패가 심해지기 때문이다.

“(돼지가 돈사를 옮길 때) 슬러리 피트를 싹 비우지 않고, 일정 부분만 조금 빼고 다시 돼지를 넣어요. 돼지가 계속 배설하면서 분뇨가 넘칠 것 같으면 조금 더 빼고, 다시 차면 또 빼고. 이런 식으로 반복해서 피트 안을 산소가 없는 상태로 계속 유지하는 농장들이, 1~2년 뒤에 한번 완전히 비우는 과정에서 질식사고가 나거든요.“

| ▲ 돼지 분뇨는 돈사 바닥의 슬러리 피트로 모인다. 번식사에서 모돈이 인공 수정해 낳은 새끼는 어미 젖을 먹고 큰 뒤, 비육사에서 본격적으로 살을 찌운다. 돼지가 사는 각 돈사마다 슬러리 피트가 있고, 이곳에 쌓인 분뇨를 사람이 들어가 청소해야 한다. ⓒ 김규한 월계농장 대표 |

돼지분뇨에서 순환하는 퇴비로

돼지 곁을 떠난 분뇨는 퇴비가 되기 위한 단계를 밟는다. 분뇨처리시설을 갖춘 양돈장에서는 자체적으로 분뇨를 퇴비와 액체 비료, 즉 액비로 만든다. 처리 시설을 갖추지 못한 영세한 양돈장은 외부의 공동자원화시설을 통해 분뇨를 처리한다. 두 곳 모두 돼지 분뇨를 저장탱크에 모아둔다. 분뇨는 분리 공정을 통해 고체는 퇴비장으로, 액체는 발효탱크로 들어간다. 퇴비가 되기까지 분뇨가 거치는 장소는 작업자를 위협하는 밀폐 공간이다.

| ▲ 지난 9월 16일에 찾은 경기도 포천의 한 양돈농장. 분뇨 집수조에 쌓인 채 굳은 분뇨가 마치 갈라진 흙바닥 같다. 바닥 곳곳에는 가스가 뿜어져 나온 흔적이 흡사 분화구를 이루고 있다. ⓒ 이정헌, 이예슬 |

집수조는 분뇨를 수거해 처리하기 전까지 보관해두는 밀폐 공간이다. 매일 수 십여 톤의 분뇨가 발생하는 양돈장에서 집수조 안 분뇨는 산소가 없는 상태에서 부패한다. 황화수소 등의 유해가스가 지속적으로 발생하는 것이다. 집수조의 규모가 클수록 바로 처리되지 않고 축적되기 쉬워, 부패는 더욱 진행될 수 있다.

2017년 5월, 경북 군위에 있는 양돈장에서 외국인 노동자가 가로 2.2미터, 세로 0.9미터에 높이 1.7미터인 집수조에 남아 있는 분뇨를 양동이로 퍼내고 있었다. 작업 도중 갑자기 농도가 치솟은 황화수소에 질식해 쓰러졌고, 그를 구하러 들어간 동료도 황화수소에 쓰러져 2명 모두 숨졌다. 집수조에서 분뇨의 고형분은 바닥에 깔리고 물은 위로 뜬다. 간헐적으로 집수조 내부의 분뇨를 기계를 이용해 비우지만, 바닥에 깔려있는 분뇨까지 모두 뽑아내지는 못한다. 최영길 대표는 “분뇨 고형분이 계속 바닥에 가라앉으면 집수조 용적이 자꾸 작아진다”며 “결국 사람이 들어가서 치우다 질식 사고가 난다”고 말했다.

“집수조 안에는 가스가 많이 들어있으니까, 그 안을 관찰할 때도 긴 시간 관찰하지 않고, 잠깐잠깐만 보는 거죠.“

손병옥 청풍양돈영농조합법인 대표는 집수조에 지붕을 씌워 밀봉했을 경우 내부를 들여다볼 때 쏟아져 나오는 가스를 주의해야 한다고 말한다. 실제로 2014년 7월, 충남에 있는 돼지농장에서 노동자 1명이 분뇨 임시저장소의 수위를 확인하려고 점검창을 여는 순간 고농도의 황화수소에 노출됐다. 정신을 잃은 노동자는 약 2미터 높이의 발판에서 추락해 숨졌다. 사고 발생 이틀 후 재해조사에서 측정한 황화수소 농도는 440ppm으로, 1~4시간 동안 노출될 경우 사망할 수 있는 농도였다.

집수조에 쌓인 분뇨는 펌프를 이용해 분리기로 옮겨진 뒤 액체와 고체로 나뉜다. 돼지 분뇨는 95%가 물인데, 물을 뺀 나머지 고체는 퇴비장으로 향한다. 여기서 톱밥과 2:1 비율로 섞어 썩히는 ‘부숙’ 과정을 거친다. 이때도 암모니아와 황화수소 등의 가스가 증기와 함께 발생한다. 분뇨가 지나는 과정 곳곳에 위험이 도사리고 있는 것이다. 손병옥 대표는 “퇴비가 발효되면서 수증기가 생긴다”며 “암모니아와 황화수소가 섞여있어 두통이 올 수 있다”고 말했다. 가스는 환풍기를 타고 정화장치를 거쳐 대기로 흩어진다.

| ▲ 고액분리를 거친 고체 분뇨는 퇴비장에서 톱밥과 섞여 발효된다. 발효 과정에서 암모니아와 황화수소를 머금은 증기가 끊임없이 뿜어져 나온다. ⓒ 이예슬, 이정헌 |

고체와 분리된 돼지분뇨의 액체는 1차 저장조에 저장됐다가, 2차 분리를 거쳐 2차 저장조로 들어간다. 2차 저장조는 발효시설을 순환하는 액비, 즉 액체 비료의 양이 일정하게 유지되는 역할을 한다. 열두 단계를 거쳐 발효된 액비는 발효탱크에 모인다. 액비는 발효시설을 끊임없이 순환한다.

그런데 1차 저장조, 2차 저장조, 발효 탱크 모두 지하에 설치된 깊은 수조 형태다. 액비를 순환시키는 펌프가 고장나거나 수리를 해야 할 경우, 또는 저장탱크를 준설한 뒤 내부 잔여물을 깨끗이 비워내야 하는 경우, 작업자는 직접 밀폐 공간에 들어가야 한다. 예외적이고 특수한 작업이지만 질식 사고가 날 수 있다.

| ▲ 1, 2차 저장조와 발효탱크 등은 돼지 분뇨가 고체와 액체 비료가 되기 위해 반드시 거쳐야만 하는 밀폐 공간이다. 오직 돼지 분뇨를 저장·처리하기 위해 설계된 공간이지만, 내부 설비를 수리하거나 청소하기 위해 사람이 직접 들어가야 한다. ⓒ 이정헌, 이예슬 |

숨어있다 터져 나오는 유해가스: 황화수소와 암모니아

2017년 5월, 경기도의 한 양돈장에서 외국인 노동자 2명이 황화수소에 중독돼 숨지고, 1명이 다쳤다. 외국인 노동자 2명이 슬러리 피트 안쪽에서 분뇨 배출구를 만들기 위한 작업 도중 다량의 돼지 분뇨가 쏟아지면서 순식간에 쓰러졌다. 이들을 구하러 들어간 노동자 1명도 쓰러졌다.

벽체를 뚫는 과정에서 분뇨가 쏟아지면서 황화수소 등에 중독된 것으로 추정된다. 퇴적된 분뇨를 휘젓는 순간, 그 속에 들어있던 황화수소 농도가 위험한 수준으로 급증하는 ‘거품 효과’가 일어난 것으로 보인다. 문찬석 부산가톨릭대 산업보건학과 교수는 “돼지 분뇨에 포함된 황화수소나 암모니아 같은 가스는 대변이 굳으면서 안에서 부풀어 오르는데, 그걸 찌르면 속에 있던 가스가 한꺼번에 폭발적으로 나온다”고 설명했다.

“퇴적된 분뇨를 건드리지 않으면 잘 몰라요. 황화수소 가스는 무겁기 때문에 바닥에 깔리거든요. 그걸 준설한다는 건 퇴적된 분뇨를 물리적으로 건드려서 뽑아내는 거예요. 그 과정에서 황화수소가 확 올라오죠. 낮게 깔려 있던 게 사람의 코 높이 이상으로 치솟는 거죠.”

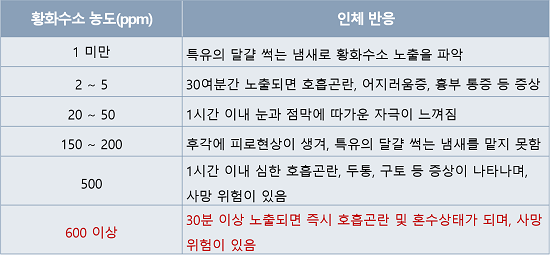

황화수소의 위험성에 대해 최영길 대표는 이렇게 말했다. 황화수소는 농도 1ppm 미만에서 썩은 달걀 냄새가 나는데, 150ppm 이상에서는 후각이 마비돼 특유의 냄새를 맡을 수 없다. 500ppm이 넘으면 1시간 이내 심한 호흡곤란, 두통, 구토 등의 증상이 나타나며 사망 위험에 이른다. 재해 조사 당시 작업을 재현해 황화수소 농도를 측정한 결과 측정 한계치인 500ppm을 초과했다. 암모니아 농도도 최대 27ppm으로 측정됐다. 고약한 냄새가 특징인 암모니아는 5ppm을 초과하면 눈과 호흡기를 자극하고, 두통과 메스꺼움을 유발한다.

이런 위험이 있기 때문에 축산 농가에서 밀폐 공간에 들어갈 때는 반드시 안전 절차를 지켜야 한다. 한국산업안전보건공단이 발간한 <현장 작업자를 위한 밀폐공간 작업안전>에 따르면 출입 전과 작업 중에 산소농도와 유해가스 농도를 측정해야 하고, 송풍기를 이용해 충분히 환기를 한 뒤에 들어가야 한다. 작업 중에도 지속적인 환기가 필요하다. 반드시 공기 공급용 송기마스크를 착용해야 하며, 사고가 발생했을 경우 아무리 위급해도 안전장비 없이 구조하러 들어가서는 안 된다.

질식 위험도 평가 수준 ‘고위험’ 대다수인 양돈장 밀폐 공간

2018~2019년 한국산업안전보건공단이 실시한 ‘질식 사고 예방을 위한 밀폐 공간 실태조사’ 중 위험성 평가 결과를 보면 축산농장의 분뇨 처리작업 공간 3,317개 가운데 고위험 평가를 받은 곳이 1,320개소로 전체 39.8%에 이른다. 중위험 평가를 받은 곳은 640개소로 19.3%를 차지했고, 저위험 평가를 받은 곳이 1,357개소로 전체의 40.9%였다. 저위험 평가를 받은 곳이 가장 많기는 하지만, 고위험과 중위험군을 합치면 전체의 절반이 넘는 작업장이 위험한 공간으로 평가받은 것이다. 위험도가 높을수록 질식 위험과 위험 관리 방법을 알지 못하고, 질식 재해 예방 장비도 충분히 갖고 있지 않다는 뜻이다.

외부에서 들이는 질식 재해 예방장비, 대여 꺼리는 양돈장

양돈농장은 아프리카돼지열병 위험으로 인해 검역 절차가 까다롭다. 농장주는 사람을 포함해 외부에서 들어오는 모든 것을 꺼릴 수밖에 없다. 밀폐 공간 작업은 임시적이고 간헐적으로 이루어지는 탓에 질식 재해 예방 장비를 빌려야하지만, 농장주들은 외부에서 장비를 빌려오는 것에 부정적이다. 최영길 대표는 “보통 한돈협회에서 장비를 빌려야 하는데, 한 농장에서 쓰는 게 아니라 여러 농장이 쓰고 반납한 걸 다시 빌리는 방식이라 혹시 아프리카돼지열병 감염 가능성이 있지 않을까 걱정이 된다”고 말했다.

대한한돈협회는 한국산업안전보건공단과 업무 협약을 체결해, 공단의 질식 재해 예방 장비를 한돈협회의 각 지부에서 대여해주고 있다. 질식 사고 예방을 위해 가스농도측정기 구입을 지원하는 사업도 진행하고 있다. 한돈협회는 밀폐 공간 작업을 할 때 안전을 위해 전문 업체를 통할 것을 권고한다. 대한한돈협회 농가지원부 최호윤 차장은 “질식 재해 예방 장비를 빌려주는 등 밀폐 공간 작업에서 일어나는 사고를 예방하기 위해 노력하고 있지만, 더 우선해야 할 것은 사람이 직접 위험한 공간에 들어가지 않도록 유도하는 것”이라며 “곧 안전보건공단과 협의해 밀폐 공간 작업을 할 때 축산농가에 전문업체를 연결해주는 사업을 확대 시행할 예정”이라고 전했다.

“밀폐 공간에서 사고가 나는 상황은 보통 두 가지예요. ‘잠깐이면 되겠지’라고 생각하는 것. 한두 시간 일하자고 가스를 측정하고, 송풍기를 틀고, 송기 마스크를 끼는 게 번거로울 수 있겠죠. 그런 생각으로 작업하다가 사고가 날 수 있어요. 또 하나는 갑자기 문제가 생기는 경우예요. 슬러리 피트 같은 데 돼지가 빠지면 그 생명을 건져야 하니까. 준비되지 않은 채 급히 들어가서 꺼내다가 가스 때문에 질식할 수 있는 거죠.“

최영길 대표의 말이다. 방심은 금물이다. 아무리 잠깐이라도 철저한 준비 과정을 거친 뒤에 작업을 시작해야 한다. 가장 쉽고 당연해 보이는 이 사실이, 사고를 막고 생명을 지킨다.

* 본 기획물은 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

|

우리 사회 곳곳에 도사리고 있는 산업재해의 상당수는 조금만 교육을 하고 장비를 갖춰도 막을 수 있다. 일단 재해가 발생했다 하면 절반 이상이 사망하는 밀폐 공간에서의 질식 사고도 그렇다. 어쩌면 가장 큰 문제는 무관심과 무지인지도 모른다. 일하러 들어가는 사람은 물론 일을 시킨 사람도 밀폐공간이 얼마나 위험한 곳인지 잘 모른다. 단비뉴스 기획취재팀은 최근 10년치 사고를 촘촘히 분석하고, 현장을 VR 360도 영상으로 담아 그런 작업 공간이 도대체 어떤 곳인지, 왜 사고가 나는지, 생생하게 보도하려고 한다. (편집자) |

편집 : 양수호 기자

| [이예슬 기자] |

단비뉴스 편집기획팀장, 청년부 이예슬입니다. 천천히, 꾸준하게. |