[단비현장] 시각장애인 대학생활 동행기 1

| 우리 사회는 장애인을 배려하고 도와주어야 한다면서도 실제 그들이 일상에서 겪는 어려움이 무엇인지 잘 알지 못한다. 언론도 대개 비장애인의 시선으로 장애인을 바라보는 일회성 보도를 내보내는 데 그친다. 시각장애인 대학생이 겪는 캠퍼스의 하루를 동행 취재했다. (편집자) |

“저도 이 학교 다니는 학생입니다”

지난 5월 21일 오전 10시, 영남에 있는 A대학 한 강의실. 수업이 시작되자, 갑자기 담당 교수가 쪽지시험을 치겠다고 했다. 여기 저기서 원망 섞인 학생들의 탄식이 흘러 나왔다. 교수는 웅성대는 학생들을 진정시키며, “나눠주는 텍스트를 읽고 간단히 답만 써내면 된다”고 했다. 잠시 뒤 잠잠해진 학생들은 교수가 제시해 준 텍스트를 읽으면서 답안지를 쓰기 시작했다.

“교수님!” 강의실 뒤쪽에서 한 여학생이 교수를 불렀다. 강의실 맨 뒤편 출입문 옆에 앉은 서연주(가명·20) 씨다.

“어머, 어머, 미안, 내가 깜박했다.” 교수는 미안한 표정을 지으며, 옆에 앉아 있던 기자에게 “연주 시험 치르는 걸 좀 도와주라”고 부탁했다. 연주 씨는 자기 앞에 놓인 텍스트를 읽지 못한다. 그는 시각장애인이다.

“연주 같은 학생에겐 전날 포털 사이트에 강의 자료를 올려줘야 미리 읽고 시험을 볼 수 있는데... 올해 처음 같이 해봐서 종종 잊어 먹을 때가 있네요.”

시각장애 학생들은 텍스트를 음성으로 변환해주는 컴퓨터 프로그램을 사용한다. 그러나 이 프로그램은 PDF나 그림 형식으로 된 파일 안의 글자는 읽지 못한다. 시각장애 학생에게는 일일이 타이핑을 해서 텍스트 파일로 바꿔줘야 프로그램이 인식해, 음성으로 변환할 수 있다.

“쪽지시험 하나 보기도 힘들어요”

연주 씨의 시험을 치르기 위한 낭독이 시작됐다.

“1945년 8월 15일, 해방은 꿈같이 찾아왔다. 그러나 이날도 해방된 줄 모르고 지낸 한국인이 아주 많았다. 15일 오전, 서울 시내 여러 곳에···”

“죄송한데 조금만 빨리 읽어 주시겠어요?”

최대한 발음에 신경을 써 또박또박 읽었더니 그는 더 빨리 읽어 달라고 했다. 마른 입술에 침을 바르고 다시 빠르게 읽어 내려갔다. 낭독을 마치자, 연주 씨가 “시험문제가 뭐였냐”고 물었다. 문제를 다시 읽어줬다. 읽어주기가 무섭게 어느 부분에 이런 내용이 있지 않았냐며 그 부분을 다시 읽어달라고 했다. 말해준 내용을 텍스트에서 빨리 찾아 다시 읽었다.

“라디오를 가진 한국인도 많지 않았다고 써 주세요.” 정작 텍스트를 읽은 내가 기억도 하지 못하는 긴 내용을 숨도 쉬지 않고 말했다.

“웬만하면 다 한 번 듣고 기억해야 돼요. 한 번 지나가면 다시 들을 수 없으니까요. 집중 안 하면 수업 끝나고 교수님께 매번 찾아가야 해요. 저도 힘들지만, 교수님도 피곤해 하시는 게 느껴져요.”

길 익히는 데만 한참, 혼자 갈 수 없는 곳 많아

“지금 다니는 길을 완전히 익히는 데만 몇 주가 걸렸어요. 학교가 엄청 넓어서 아직 못 가는 데도 많아요. 정문은 어떻게 가는지 아직도 몰라요. 항상 다니는 길이랑 장소로만 외출해요.”

오전 수업이 끝나고 식당으로 가는 길은 위태로워 보였다. 중간중간 점자블록이 끊겨 있었다. 그럴 때마다 그는 인도 가장자리로 가서 시각장애인이 사용하는 흰 지팡이인 케인(Cane)으로 보도와 차도를 구분하는 연석을 훑어 길을 찾았다. 연석 가까이 걷다 보면, 중간중간 세워져 있는 전봇대에 부딪힐 때도 있었다.

“케인으로 타법을 더 촘촘히 하면서 앞을 살펴야 하는데, 그것도 계속하면 피곤해서 가끔 이렇게 부딪혀요.”

전봇대는 그래도 나은 편이다. 차도와 보도 경계에 있는 연석을 따라 걷다 보면 차량들이 빠르게 휙 지나갈 때는 휘청하면서 중심을 잡느라 힘들어했다.

“그냥 인도로 걸으면서 케인으로 훑고 가도 상관은 없지만 이게 편해요. 한 번은 뜨거운 커피를 들고 인도로 걸어 가다 마주 오던 사람이랑 부딪혀 옷에 쏟은 적도 있었는데, 너무 고통스러웠어요. 그래서 다른 사람들과 부딪히지 않으려고 연석을 따라 걸어요.”

시각장애대학생이 다른 사람 도움 없이 캠퍼스 밖으로 나가는 것은 모험에 가깝다. 특히 버스를 탈 때가 그렇다. 버스정류장에는 시각장애인을 위해 몇 번 버스가 들어오는지 안내해주는 버스 운행정보 안내용 음성단말기가 설치돼 있다. 단말기의 음성 지원을 통해 정류장으로 몇 번 버스가 들어오고 있는지 알 수 있지만, 여러 대가 한꺼번에 도착할 때는 자신이 타야 할 버스가 몇 번째로 들어왔는지 알 수 없다. 주변의 모르는 사람에게 물어봐야 한다.

목적지에 도착했다고 끝난 건 아니다. 처음 가는 장소에 아는 사람이 제때 나오지 않으면, 그곳은 ‘어둠’ 그 자체다. 어디에 방지턱이 있는지, 볼라드(보행자용 도로나 잔디에 자동차 진입을 막기 위해 설치되는 장애물)가 있는지 몰라 혼자 움직일 수가 없다.

화요일 점심만 ‘학식’ 먹는 날

점심 식사는 그의 친구들과 함께 하기로 했다. 학교 안에 있는 여러 학생식당 가운데 장애인 학생들에게 가장 친절해 그들이 늘 가는 곳을 찾았다.

식당 앞에 도착하자 먼저 와있던 두 친구와 만났다. 한 친구가 아직 오지 않아 식당 앞에서 기다렸다. 햇살이 상당히 따가운 날인데도 그들은 뙤약볕에 그대로 서있다. 뒤로 세 발짝만 물러 서면 나무 그늘인 데도 알 수가 없다. 조금 물러서면 그늘이라고 알려 주자 그제야 고맙다며 그늘 안으로 들어 갔다.

식당 안으로 들어갔는데 이들의 식사를 늘 도와주던 직원이 오늘은 안 보인다. 시각장애 학생들은 식당 사무실에서 일하는 그 직원에게 먹고 싶은 메뉴를 이야기하면 결제부터 시작해, 식사를 갖다 주고 치워 준다. 이날은 5분, 10분, 15분을 기다려도 그 직원이 나타나지 않았다.

“화요일만 여기서 점심 먹는 날이에요. 사람 많은 식당에 오기 귀찮기도 하고, 맨날 직원분이 날라주시는 것도 죄송해서…”

기자가 “계속 기다리는 것보단 내가 식사를 나르고 도와 주겠다”고 하자 아니라고, 힘드실 거라고, 좀 더 기다리면 올 거라고 한다. 정말 괜찮으니까 먹고 싶은 메뉴를 말해달라고 하자 “어떤 메뉴들이 있냐”고 물었다.

오전 쪽지 시험 때처럼 다시 ‘낭독’을 했다. 주위에서 식사하던 다른 학생들의 따가운 시선이 느껴졌다. “한식은 냄비 김치찌개, 김치 돈가스나베, 치즈 김치돈가스나베… 면 종류는 제육매콤 볶음우동, 그리고 곱빼기가 있고…”

“라면 종류는 없나요?”

“아 라면은 해장라면 있어요.”

“네 전 그걸로 주세요”

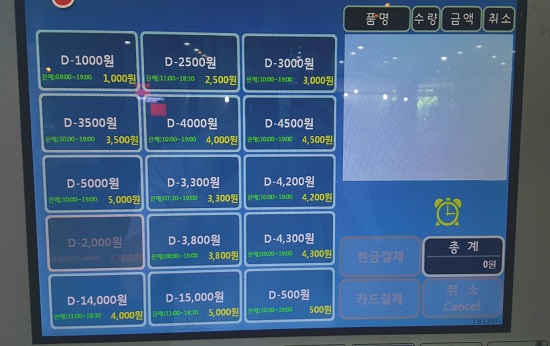

메뉴 선택이 다 끝났지만 그들은 스스로 식권을 뽑을 수 없다. 식권을 뽑는 키오스크(무인정보단말기)는 점자나 물리버튼이 없어서 시각장애학생은 이용이 불가능하다. 음성 지원도 되지 않는다.

2016년 산업표준심의회에서 작성한 ‘공공 단말기 접근성 가이드라인’을 보면, 키오스크 같은 공공 단말기를 설계 및 제작할 때는 ‘디스플레이에 표시되는 시각적 콘텐츠는 동등한 청각정보와 함께 제공되어야 한다’는 내용이 들어 있다. 그러나 공항, 철도, 지하철, 영화관, 식당 등에서 널리 사용되는 공공 단말기를 장애인의 접근이 가능하도록 설계하는 가이드 라인에 그친다. 법적 구속력이 없어 시각장애인의 정보 접근권이 보장되지 않는다.

편집 : 홍석희 기자

단비뉴스 청년부, 시사현안팀 박동주입니다.

하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없이 살아가겠습니다.